ノギボタニカルでは京大の山中伸弥博士がファクターXと呼称した「日本民族が持つ新型コロナウィルス耐性」を、疫学的ばかりでなく、分子レベルで科学的に説明ができればと提唱しています。

現在は経済を破壊してまで、欧米の政策に協調し、巨費を投じていますが、世界で唯一最大の「被害最小国」ですから、当然ながら、独自策で、より経済的、効率的な政策が考えられるのではと考えています。

そんな折からかねてより数あるファクターXの中でも、最も科学的に解明しやすい日本人の免疫細胞が持つ独自な白血球型による免疫T細胞活性化のメカニズム。

それを説明した実験結果が12月8日に理化学研究所チームにより発表されました。

まだ途上の研究ですが、今後の発展は研究者たちが思いもよらない方向にも進むのではと期待されています。

1.SARS-CoV-2の攻撃力を失墜させる日本民族の遺伝子特性

世界一SARS-CoV-2の被害が大きい米国は累計感染者数が約4,600万人、死亡者数が約75万人。

正確なデータは取れるはずもありませんが、

世界の総計の超がつく推計ではそれぞれ2億万6千万人と500万人強/12月。

死亡者数が2万人に満たない日本とは圧倒的に異なります。

新型多重ウィルスSARS-CoV-2には、

自然免疫やワクチンにより得られた中和抗体を逃避する能力が認められていますが、

自然免疫が活性化している健康な日本民族ならば、SARS-CoV-2ウィルスは、

その抗体から逃避できず、免疫細胞に逆襲され、弱毒化するのではと考えられています。

2.ファクターXの解明に理研免疫細胞治療研究チームが糸口を見出す

昨年5月ごろ(2020年)、京大の山中伸弥博士が「新型ウィルスに感染した日本民族は原因不明だが軽症や無症状が多い」と指摘。

BCG接種、みそ、醤油の酵素など、7つくらいの候補が挙げられましたが、いずれも無視できない要素(ファクター)ではあっても、正体は謎。

山中博士は謎の正体をファクターXと命名しました。

どれもに、疫学的にはファクターとしての可能性がありますが、分子レベルで説明するには、民族間の遺伝子相違を探求するのが早道だろうと考えられていました。

ただし、SARS-CoV-2の攻撃を回避している日本人の遺伝子特性を解明してもメリットは業界の共有情報となり、各社は成果を公にはしません。

民間会社の資金による研究に依存するわけにはいかないのですが、国立理化学研究所の*藤井眞一郎博士らが、それを説明できる糸口を得て、イギリスの専門誌に報告したことが話題となっています。

*国立研究開発法人理化学研究所

生命医科学研究センター 免疫細胞治療研究チーム

3.東アジア人が持つ免疫細胞白血球型の「HLA-A24」

免疫細胞治療研究チームの実験成果その1

これまでエックス(X)状態から頭一つ抜け出していたファクターは、日本人や東アジア人免疫細胞の6割が持つ白血球型(HLA)の「HLA-A24」といわれてきました。

藤井チームは実験により、白血球細胞膜に位置する抗体の「HLA-A24」は侵入するSARS-CoV-2が結合すべく近づくと、自然免疫力となる胸腺免疫細胞Tリンパ球(T cells)が格別に活性化し、

鍵となるスパイクたんぱく質(リガンド)を撃退する(鍵穴に入れない)防御の主役となること。

言い換えれば、SARS-CoV-2の持つ抗原ペプチド、通称QY1ペプチドにキラーT細胞(殺人T細胞:killer T cells)が効率的、速やかに反応することを発見しました。

現段階は実験室レベルでサンプル数も限られていますが、ファクターXの解明に光が射すに十分な実験でした。(実験詳細は数多く紹介されていますので省略)

4. SARS-CoV-2にインフルエンザ感染による交差免疫

免疫細胞治療研究チームの実験成果その2

特筆すべきは白血球型A24を持つ民族が過去にインフルエンザ・コロナウィルス(seasonal coronaviruses)に感染していれば、自然免疫の殺人胸腺免疫細胞(殺人T細胞)の記憶が獲得免疫となり、SARS-CoV-2にも同様攻撃を始める交差免疫を確認したこと。

実験では親戚のSARS-CoV-2未感染の人の細胞を採取しQY1を投与すると、約83%でキラーT細胞が反応増殖しました。

*HLAと呼ばれる分子(Human Leukocyte Antigen:HLA)はヒト免疫に関わる白血球の型で、人それぞれが血液型のようにいくつかの異なった型をもちます。

*ヨーロッパ、アメリカなど欧米の主要民族の持つ白血球型A24は約10~20%といわれています。

*多くの治療薬候補がターゲットにしているSARS-CoV-2の増殖に関わる酵素の*nsp14/nsp16 (nsp:Non-structural protein)とそれを刺激し、活性化させる酵素のnsp10に、阻止する酵素の存在が推測されていますが、日本民族や東アジア民族の6割くらいの人の免疫力には、その阻止酵素の特異的な存在があるのではともいわれています。

*(参照)

骨髄細胞(B細胞)と胸腺細胞(T細胞)

骨髄細胞(B細胞):抗体を造る細胞(cell)は骨髄由来の骨髄細胞。

骨髄(bone marrow)の英語頭文字でB細胞と呼ばれます。

この細胞に伝達物質(サイトカイン:cytokine)で指令を与えるのが多田富雄博士の発見で著名なヘルパーT細胞(Th2細胞)。

ヘルパーT細胞は胸腔にある胸腺(Thymus)で造られる胸腺細胞(T細胞)の1種ですが、骨髄細胞の働きを助けることから名付けられました。

Thのhは英語で「助けるもの」helperの頭文字。

胸腺細胞(T細胞):

血管やリンパ管を循環する白血球の7割を占めるのが胸腺細胞。

胸腺(Thymus)の英語頭文字でT細胞と呼びます。

T細胞には他に自分自身以外を殺すキラーT細胞(Killer T cell)、それを抑制(suppress)するサープレッサーT細胞(Suppressor T cell)があります。

日本の多田富雄博士がこの分野の第一人者です。

造血幹細胞:

骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞

造血幹細胞は血球の全てを造る幹細胞です。

骨髄に存在するのは少量ですが、大きな造血能力を持ちます。

造血幹細胞には骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞があり、双方で白血球がつくられますが、リンパ系幹細胞からは白血球中のリンパ球であるB(骨髄:bone marrow)細胞、T(胸腺:Thymus)細胞、NK細胞(ナチュラルキラーT細胞:Natural Killer T cell)などが産生されます。

造血幹細胞で造られる血球は、赤色素ヘモグロビンを持つ赤血球と血小板(巨核球)以外は免疫系細胞(immunocytes)と呼ばれる白血球です。

白血球はルーカサイト(leukocyte)やホワイトコーパソ(血球:corpuscles)ともよばれます。

5. 肥満と糖尿病が促進する免疫T細胞の老化

免疫細胞治療研究チームの実験成果その3

白血球型(HLA)の「HLA-A24」を持つ日本人であっても研究チームが発見した胸腺免疫細胞(Tリンパ球:T cells)の活性化が中途半端になり、新型多重ウィルスSARS-CoV-2に感染する人に、糖尿病など生活習慣病を持つ人、メタボといわれる肥満体が多いことが知られています。

研究チームの実験成果で、これらの方々は胸腺免疫細胞の老化が進んでおり、十分な機能を発揮できないからということが明らかになりました。

メタボリック・シンドロームは高血圧、高脂血、高血糖に注意などと言われても「死ぬわけでは無いから大丈夫」と高をくくっていた人に衝撃を与えた論文があります。

論文のテーマはメタボが促進する免疫細胞の老化で癌抑制遺伝子が不活性化し、癌の発生に繋がること。

慶應義塾大学医学部内科学教室(循環器)の佐野元昭准教授、白川公亮助教らが2016年11月8日に米国の専門誌に発表した論文*では内臓脂肪型肥満による生活習慣病と免疫機能低下の発症基盤に、「免疫細胞(とくにTリンパ球)の老化」が深く関与していることを報告しています。

「肥満によって内臓脂肪内でTリンパ球老化が加速する:

Obesity accelerates T-cell senescence in visceral adipose tissue」「The Journal of Clinical Investigation」

下記はノギボタニカルがロハスケに掲載したものです。

「免疫細胞老化の修復とレスベの役割 メタボが癌になり易いのはTリンパ球の老化」

(上記より一部を抜粋)

「免疫老化が深く関与する個体の細胞老化(celular senescence:セネッセンス)」

佐野准教授らのマウス実験では(詳細は省略)肥満した内臓脂肪組織内で見出された老化Tリンパ球集団は、健康な若齢マウスには存在せず、加齢に伴ってリンパ組織中に出現し、高齢マウスの免疫老化の原因となるTリンパ球と非常に良く似た性質を持っていました。

教授らの細胞老化(セネッセンス)に関する論文要旨を箇条書きすると

a.「内臓脂肪型肥満は糖尿病、心筋梗塞、脳卒中、心不全、感染症、がん、自己免疫疾患の発症などとも密接に関係している」

b. 「内臓脂肪型肥満では糖尿病や脂質異常、高血圧が進行して、内臓の老化が加速し、死期を早めている」

c. 「内臓脂肪の蓄積が心臓血管、腎臓、肝臓、骨格筋などの全身の臓器にまで影響を及ぼし、その原因は内臓脂肪組織の中での活発な免疫応答が過剰な炎症反応を引き起こし、その影響が全身に波及する」

d. 「個体の老化には免疫老化が深く関与しているだろう」

e. 「免疫老化とは、加齢に伴う免疫細胞(とくにTリンパ球)の機能異常」

f. 「高齢者の感染に対する抵抗力低下や、過剰な炎症反応、糖尿病や心血管疾患(脳卒中、心筋梗塞)の発症頻度の増加の原因となっている」

g. 「細胞には細胞分裂の回数に限界があり、加齢とともに細胞は老化する」

h. 「ヒトの正常な体細胞が示すこの分裂回数の限界(分裂寿命)は“細胞老化”と呼ばれ、細胞が過度に増殖してがん化することを防いでいるものと考えられている」

i. 「分裂寿命に達する以前の細胞も発がんの危険性のあるストレス(DNAの損傷、テロメアの短小化、がん遺伝子の活性化など)に曝露された場合に、すみやかに細胞老化と同様の不可逆的(irreversible)な分裂停止を起こすことが明らかになってきている」

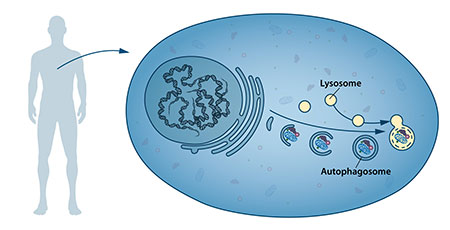

老化した細胞が、それだけで終焉するわけではなく細胞を取り巻く組織に、ホルモン(サイトカイン)を分泌し、オートファジー現象*によって幹細胞性を持った細胞が再生されることがマウスレベルで立証*されています。

*「Autophagy maintains stemness by preventing senescence:

オートファジーは老化を防いで幹細胞性を維持している。」

天然のブドウレスベラトロールは細胞内小器官の代謝機能を活発化させ、新陳代謝の促進により糖尿病、高血圧、脳卒中、心血管病など生活習慣病の改善、腎機能、肝臓機能低下抑制に働くことが疫学的に知られています。

レスベラトロールの細胞内作用機序詳細は明らかではありませんが、アンチエージング機能は当初話題となったテロメラーゼ制御だけではありません.

その根拠となっているのが1950年代に発見された細胞のオートファジー機能。

2016年ノーベル生理学医学賞はオートファジー作用遺伝子を1990年代に発見した大隅良典博士に授与されました。

(ご注意)若者特有のサイトカインストーム

COVID-19に感染しても症状が軽く、隔離中であれ、元気に行動していた若者が急死するケースが頻発していますが、COVID-19が攻撃する免疫細胞の白血球では、免疫力の強い若者に特有な

サイトカインストームの発症があります。

長野県選出の羽田雄一郎代議士(53才)の急死はそのケースです。

サーズ、スペイン風邪の若い感染者にもサイトカインストームによる死者が多かった記録があります。

*サイトカインストーム(Cytokine storm):白血球のサイトカインに誘導された免疫力の暴走ともいえる過剰な部分集中。

*サイトカイン(cytokine)

主として免疫と炎症に関わるホルモン様情報伝達物質

Cytokine release syndromeとも呼ばれます。

サイトカインは広い意味を持つ言葉で、インターロイキン(Interleukin:ILと省略される)など数百種類があるといわれるホルモン様伝達物質(細胞間のコミュニケーション機能)。