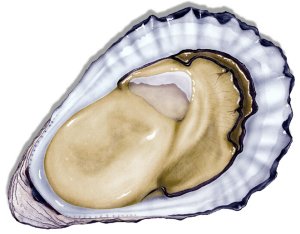

ブラフ・オイスター:Bluff Oyster

ウェリントン・ランプトン・ハーバー(Lambton harbour)の

カジュアルなシーフード・レストラン。

これであなたも生牡蠣博士第五話:

オセアニアの生牡蠣は1にブラフ、2にブラフ、3、4、がなくて5もブラフ。

一度食べたら病みつき間違いなしの超美味。

シーズン(3月から)にブラフを見逃したら後悔します。

オセアニア両国の国旗は南十字星を配した類似デザイン。

二つの紋章からは野生が感じられます。

1.シーフードに関心の薄い在オセアニアのイギリス人

オーストラリア、ニュージーランドは長い海岸線を持ち、マリーンスポーツが盛ん。

魚介類もかなりの種類が獲れますから、観光客はシーフード天国を期待する方が多いようです。

ところが、よほど探さないとグルメがお気に召すシーフードレストランはありません。

大都会の港、シーサイドには観光客向けの景色が良く、インテリアデコレーションに凝った

先進国並みの豪華レストランがいくらもありますが、いまだに大雑把な観光客用の料理を出す

レストランが大部分。

世界を知るシ-フードグルメならばまず満足ができないでしょう。

この国の成り立ちから考えれば食文化の違和感が納得できます。

オーストラリアの歴史は建国(1901年に連邦国家)からわずか110数年。

200年ほどまえに15万人もの流刑者が最初の入植者となった異色の土地。

オセアニアはオランダ人、イギリス人が周辺を航海した古い歴史がありますが、

当時は不毛の地と思われて開拓が遅れていました。

主食は牛、家禽、羊、エミュウ、カンガルーなどの肉と小麦。

富裕層が好む(というより高価な)、繊細なシーフードを味わう習慣はありません。

特産羊の脳みそ料理(こちらではブラインと発音)なら十分満足できるでしょう。

その後入植したのも狩猟民族であり質実剛健が売りのイギリス人が主体。

一説によればゴールドラッシュ(1850年頃:ニューサウスウェールズ)で一攫千金を狙う山師と

その関連職種が多かったといわれます。

オーストラリアとニュージーランドは英連邦下で共通性をたくさん持つ国ですが、

ニュージーランドには高等教育を受けた移住者も多く、国民性はやや異なる感じ。

ただしオーストラリア同様に親日性は少なく、白人優位主義が垣間見えますから、

日本人には快適な国ではないかもしれません。

AU,NZともにマリーンスポーツは世界最先進国の一つ.

シーフード文化が今一つものたりない.

2.オーストラリアの養殖牡蠣産業:需要の97%が生食用ハーフシェル

オーストラリアの水産業生産総額は22.3億ドル/20010-11.

養殖漁業に限れば9.48億ドル。(オーストラリアドル:1ドル=約93円くらい)

鉱物資源大国のオーストラリアでは水産業は国の主要産業ではありませんが、

養殖漁業種第四位の牡蠣養殖の急減は大きな打撃。

近年の最盛期であった2007年で養殖牡蠣の全国生産量は16,446,000ダース、

浜値で約A$1億ドル未満。

ニューサウスウェールズ州が41%、西オーストラリア州が37%、タスマニア州が21%

を占めます。

需要の大半97%は生食用のハーフシェルです。

2011年のニューサウスウェールズ州が総ダース4,558,873 、総計 A$28,253,896..ですから

全国の総生産量は最盛期より半減近いといえます。

オーストラリアで牡蠣の養殖が始められたのは1880年代。

クイーンズランド州ブリスベン北のモートン・ベイ(Moreton Bay、 QLD)

でシドニーロックオイスター(Sydney Rock Oysters:Saccostrea glomerata)を

養殖したのが始まりといわれます。

養殖の対象となったシドニーロックオイスターは東部海岸に広く生息しており

アボリジニと総称される数百種族の原住民が食していたものです。

その後1940年代になり水産物を得意とするタスマニア州(Tasmania).

でマガキが養殖されました。

1970年代にマガキは各地に急速に広まりましたが

マガキは生育期間がロック・オイスターの半分。粒が大きく、病害に強い牡蠣。

加えて美味しいために、短期間で地元特産ロックオイスターの

地位を脅かすようになり、あわてたロックオイスター生産者により迫害されてきた歴史があります(後述)。

日本からの品種ということと、あまりの生命力、繁殖力の強さが嫌われたこともあるでしょう。

2008年ごろよりロックオイスターに病害が再発蔓延。

「背に腹は替えられない」のでしょうか、再度マガキが救援登場しています。

*参照:日本の水産業は70年代に比べれば半減していますが、それでも総生産額は1兆5千億円。

養殖漁業は1兆円前後。

3.オーストラリアの牡蠣養殖主要産地

オーストラリア最大の牡蠣産地はニューサウスウェールズ州沿岸部

*ニューサウスウェールズ州南部沿岸:Pambula, Wonbyne, Merimbula, Thathra, Wapengo, Clyde River, Shoalhaven

*ニューサウスウェールズ州北部沿岸:Port Stephens, Wallis Lake, Manning River, Camden Haven,

Hastings River, Macleay River, Nambucca

*サウス・オーストラリア州:Coffin Bay, Smoky Bay, Ceduna, Streaky Bay、Cowell.

*タスマニア州タスマニア島東海岸:St Helens, Freycinet, Swansea, Cole Bay, Duck Bay, Pittwater, Bruny Island

*ウェスト・オーストラリア州:アルバニー(Albany)

*クイーンズランド州:モートンベイ(Moreton bay)

総生産量の41%を占める最大の産地ニューサウスウェールズ州では

.クイーンズランド州南部のツイード河河口(Tweed River estuaries)から

ニューサウスウェールズ州沿岸の全て、

ヴィクトリア州ウォンボーイン湖(Wonboyn Lake)までに32か所の養殖地があり、

最大の産地がウォリスレイク(A$1,330,703/2011-2:2008年と比較して約半量)、

次がクライドリバー(A$590,521/2011-2:2008年と比較して約65% )、

3位がポートステファン(A$664,974/2011-2:2008年と比較して約10%増し)でしたが

現在は病害が比較的少なかったポートステファンが2位

ここがオーストラリア牡蠣産業の中心地です。

4.オーストラリアの養殖品種は3種類。

国の誇りシドニーロックオイスターの深刻な病害

シドニーロックオイスター:オーストラリア水産研究所

3種類の牡蠣品種が養殖されていますが主要品種はロックとマガキの2種類。

*シドニー・ロックオイスター(Sydney rock oyster :Saccostrea glomerata)

サッコストレア・コマーシャリス(Saccostrea commercialis)と呼ばれることも。

*パシフィック・オイスター(マガキ:Pacific oyster :Crassostrea gigas)

*マッド・オイスター(リンカーン・ポート・オイスター):

(Mud oyster, Port Lincoln Oysters:Ostrea angasi).

マッド・オイスターは南オーストラリア原産のフラット・オイスター

差別化を図りたい都市部のレストランなどが復活に執心らしい。

オーストラリアでの通称はフラットオイスターですが、フラットはカップに対する英語通称。

フランスのブロンなどが該当する貝殻の形状での呼び名。

マッド・オイスターが現在養殖されているのは

ニューサウスウェールズ州(New South Wales: Bermagui、 Merimbula)とタスマニア州(Tasmania)。

この種は超美味で知られるニュージーランドのブラフオイスターとの関連も研究されています。

かっては無尽蔵といわれるほどでしたが、1800年代に初期のアボリジニ(Aboriginal Australians)が乱獲し、その貝殻をセメントの原料にし壊滅させたとの話も伝わっています。

(セメントは石灰岩で作られますが、古代の貝殻堆積層で形成されるのが石灰岩です)

(その他)

*サッコストレア・クキュラータ(Saccostrea cucullata):

通称コーラル・ロック(the coral rock)、またはミルキー・オイスター(milky oyster)

野生種のみで公式な養殖はない。この種は食用にもされるが真珠貝として養殖され

真珠採取がおこなわれている。

*ブラック・リップ・オイスター(the black-lip oyster)

? ステュリオストレア・ミチロイデス( Striostrea mytiloides)

? パラストゥリオステラ・ミチロイデス(Parastriostrea mytiloides)

? サコストレア・エキナータ(Saccostrea echinata)

上記3種は同種とも言われる。

ブラック・リップ・オイスターは通称コーラル・ロックオイスターの

サコストレア・クキュラータ(Saccostrea cucullata)と

非常に近いとも言われるが研究途上。

総生産量の半分以上はシドニーロックオイスター(最近までの数字)

かっては急増したパシフィック・オイスターも最近はジャパニーズ・オイスターとして

忌み嫌われていますので、これまでの生産量は伸びていませんが、次第に伸びていくでしょう。

フラットオイスターは計上できるほどの生産量はなく、ごく微量(2011-2年生産額A$160,000弱)。

ジャパニーズ・オイスターとロックオイスターの比率はロックが2008年以来の病害で打撃をうけ

半減しているため最新の数字は大きく変わっているはずです。

シドニーロックオイスター

5.ロックオイスターにはオーストラリア規格があります

サイズは5種類。

(小)カクテル(cocktail)、ビストロ(bistro)、プレート(plate)、スタンダード、ラージ(大)

サイズ例ではカクテルが長手が50ミリくらい、重さ最低7グラム。

ラージは95ミリ平均で最低13グラム。

サイズ分けした牡蠣は外見で育ち具合を判定し

スプリーム(suprime)、プレミアム(premium)、スリフティー(thrifty)の三段階に分けています。

6.日本発が嫌われたのか、阻害され続けたマガキ

タスマニアより運ばれた病害に強いマガキはニューサウスウェールズ州沿岸で

養殖とともに、野生ともなって繁殖していましたが、これを嫌った当局が

「有害魚介:noxious fish」 と宣言。

この品種の養殖をポートステファン(Port Stephens)周辺の一部地域に限ること、

これまで栽培許可を得ていたものだけに限定することなどを1994年に立法した。

(Fisheries Management Act:1994)

全面禁止の州:Queensland, Victoria,Western Australia

一部許可の州:New South Wales (Port Stephens, Hawkesbury River, Georges River regions).

マジョリティーのグルメはパシフィック・オイスターに比べてロックオイスターを

それほど評価していませんから経済性を度外視しても国産固有種を

守りたいということだったのでしょう。

それでもニュージーランドでは、すでにほとんどがマガキ。

欧米に移入されたマガキは生産地によってはグルメに絶賛される牡蠣が少なくありません。

ナショナリズムを打ち出しても、商業的には経済性の良いものが残っていくでしょう。

ロック・オイスターはその後もたびたび病害に襲われ、最近ではピーク時の半分に落ち込んだ

養殖牡蠣生産業界は結局マガキにシフトせざるを得なくなっているようです。

切羽詰まった生産者の要望もあったのでしょう。

苦肉の策が遺伝子三倍体(Triploid)でのマガキ増産。

すでに2012年会計では通常種マガキを上回る生産額となっています。

*三倍体の遺伝子は対の性染色体が三対ある倍数変異体。

体格なら通常種の倍以上の大きさが得られますが不妊体が特徴。

ロック・オイスターの純血が守られ、悪の遺伝子が継承されなければ

よいということなのでしょう。

ニュージーランドには露出した石灰質土壌があちらこちらに。

石灰は牡蠣養殖に適した塩分濃度、酸性調節に欠かせない。

7.ニュージーランド(New Zealand)の養殖牡蠣

ニュージーランドの三大養殖海産物はグリーンリップ・マッスル(Green-lipped mussels)、

キナ・サーモン(quinnat salmon)とマガキ(クラッソストレア・ギガ:Crassostrea gigas)

マガキ養殖産地は北島、南島に広く点在し,、年間300万ダース程度の生産量。

最近のオーストラリアの年間生産量が900万ダース程度ですから、人口比では多いといえます。

半数はオーストラリアへの輸出です。

マガキは1950年代に日本より持ち込まれたといわれますが、

当初はロックオイスター養殖のための卵や幼生を採集するときに混入してしまう「邪魔者」でした。

しかしながらその生命力の強さ、ロックに比べ生育が倍以上も早く、粒ぞろいで美味。

マガキが世界的にもマーケットを持っていたことなどから、輸出も可能。

次第に生産者の関心を集め、1990年代にはほとんどの生産者がマガキを生産するようになりました。

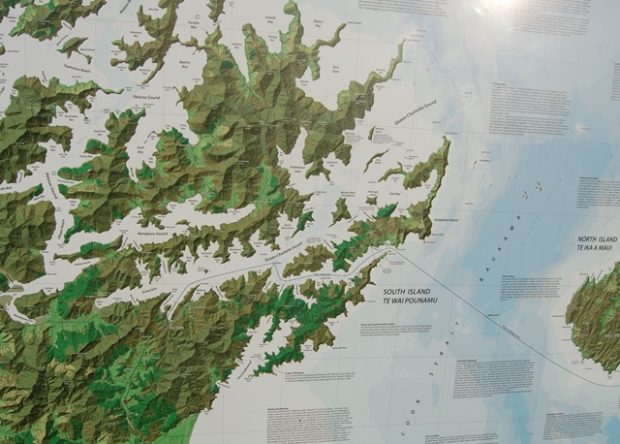

南島北端ピクトン近郊の海面養殖に適した独特の地形

8.北島の牡蠣養殖地と養殖品種:クリーブドン・オイスター

*Northland(ノースランド):

ニュージーランド・ロック・オイスター(NZ Rock oysters):

(サッコストレア・コメルシアリス:Saccostrea commercialis)

*Coromandel(コーラマンデル):

クリーブドン・オイスター(Clevedon oyster:Crassostrea gigas)

コーラマンデルはニュージーランドで最も評価の高いマガキ産地のひとつ.

1980年代ごろより養殖.

輸出先のカナダでは「kawakawa:カワカワ」と呼ばれている。

クリーブドンにある産地の一つカワカワ湾にちなんだもの。

オークランドのシーフードマーケットで10pcs:N$15.99で売られる

クリーブドン・オイスター(Clevedon oyster:Crassostrea gigas)

9.NZ南島の牡蠣養殖地と養殖品種:ブラフ・オイスター(Bluff Oyster)

*Marlborough:ネルソン・ドレッジ・オイスター

(クラッソストレア・ギガ:Crassostrea gigas)

1990年代ごろより養殖.

*Stewart Island:ブラフ・オイスター(Bluff Oyster:foveaux drege oyster)

(オストレア・チレンシス:Ostrea chilensis)(またはTiostrea chilensis)

南米チリがオリジナルといわれる丸いタイプ(オストレア属:Ostrea)

天然のために生産数量はわずかですが、3月からのシーズンには

南島の南端とスチュアート島との間に横たわる

フォーヴォー海峡(foveaux Strait)より出回ります。

ウェリントン・ランプトン・ハーバー(Lambton harbour)のシーフード・レストラン。

ソースは醤油とビネガー下の写真は同じものの表裏近接写。

世界でも最も美味しい牡蠣の一つといわれ、ブラフ岬近辺で天然物が獲れるために

産地名を冠してブラフ・オイスター(Bluff Oyster)と呼ばれますが、この他にもいくつかの俗称があります。

生産地は南島南端のフォーボー海峡(Foveaux Strait)に限定されます。

世界でもチリとニュージーランドだけに限定される固有種(学名:Ostrea chilensisまたはTiostrea chilensis)で、

年間の漁獲量、漁業者が制限されており、非常に希少性が高い。

香り高い唐辛子のソースで供されるブラフオイスター。

クライストチャーチのイタリアン・シーフード・レストラン

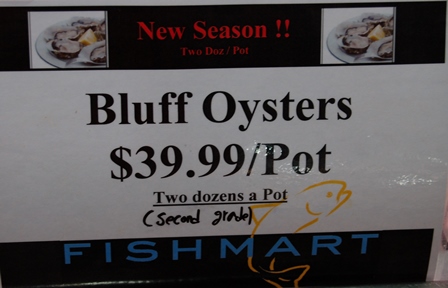

写真上はオークランド・フィッシュマートの「むき身」の価格.

単位は1ダース

下は同じマーケットでの2級品価格.単位は2ダース.

ブラフオイスターやフランスのブロンなどフラットなオストレア属(Ostrea)の牡蠣は病虫害に弱い。

ブラフオイスターも10数年前には寄生虫(Bonamia exitosa)により壊滅的な被害を受けたことがあります

それだけに国民の愛着度は高い。

南島北部のマールボロー地方では養殖にも成功しているが、本家のブラフに他地域での

養殖を拒絶する動きがあるために、生産量はごく僅か。

流石にスローライフを実践している国らしく、天然の特産物を商業目的で養殖増産することに抵抗があります。

ブラフオイスターの価格は特別に安いとはいえないまでも、レストランでの殻付ハーフシェルが

半ダースで1,200円強くらい。その美味と希少性に較べれば良心的。

8.(参考)アジアの生牡蠣(生ガキ)

欧米人の多い地域のごくカジュアルなレストラン

好みの調理もしてくれますから旅行客は生食を避けたほうがよいでしょう。

マレーシア西海岸で獲れるという天然牡蠣はとても美味.

すでに養殖も試みられているそうです。

写真上のマレーシアン・オイスターは日本の天然イワガキより、

外見も味もブラフ・オイスターに似ています.

オイスターは交雑が激しい生物といわれ、世界各地の牡蠣を(学者が好むような)分類、

同定をするのは容易ではありません。

クアラルンプールで供されるおいしい生ガキの種類を同定することはまだできませんが

消費者には経済性があり、安全で美味しければ良いというのが答えでしょう。

すでに熱帯各国では牡蠣養殖が試みられているようですから、

今後はより普及してくるでしょう。

天然の牡蠣を食する習慣は世界各地で珍しいことではありませんが、

アジアの原住民が習慣的に生ガキを食べることはなかったと言われます。

生食の習慣を持ち込んだのはあくまでも欧米人。

シーフードの美味しいマレーシアとヴェトナムではいつでも美味しい天然の

生牡蠣を食べることができます。

香港、シンガポールなどのレストランでもハーフシェル(生ガキ)を食べることが

できますが、輸入品がほとんどです。

タイでも食せますが、残念ながら、欧米文化が移入されている

他国と較べ文化的に不得意なようです。

(アジアでは安全性の観点から一般の観光客は焼きガキをお奨めします)

写真上左プノンペン(カンボジア)の天然カキ.写真上右バンコク(タイ)の天然カキ.

外見は日本のイワガキに似ている.産地から遠いにかかわらず

プノンペンの市場は魚介が豊富.

旧フランス領らしく生ガキの鮮度維持に十分な配慮をしている.

(タイは魚介類流通時の鮮度維持時方法が未熟)

(写真上と下)ニャチャン(ヴェトナム)の牡蠣

さすがに旧フランス領のベトナム.大衆的なレストランでも牡蠣を食べることが

できる(ニャチャン).ヴィネガーソースに玉ねぎ、にんにく、しょうが、香采など.

天然生牡蠣(上)と炭火焼きガキ(下).

形状は米国東海岸のヴァージニカ種に似ている。

(生鮮食材研究家:しらす・さぶろう)

2008年初版

2014年改訂版