長寿社会の勝ち組になるには(その43):

レスベラトロール摂取ならば小粒な種類を選びましょう ワイン用のカベルネ・ソービニオン種(未熟)

1. パーキンソン病は酸化ストレスによるミトコンドリアの不活性化と

オートファジー機能の崩壊

パーキンソン病(Parkinson’s disease)は発症者が漸増するトレンドが続き、

平成の30年間に病院、診療所で受診した方だけでも、約8万人強から

16万人強へと倍増しています。

パーキンソン病、認知症など神経変性疾患を予防し、進行を抑制することは

ノギボタニカル永年のテーマ。

質の高い健康長寿生活維持に大きな障害となるからです。

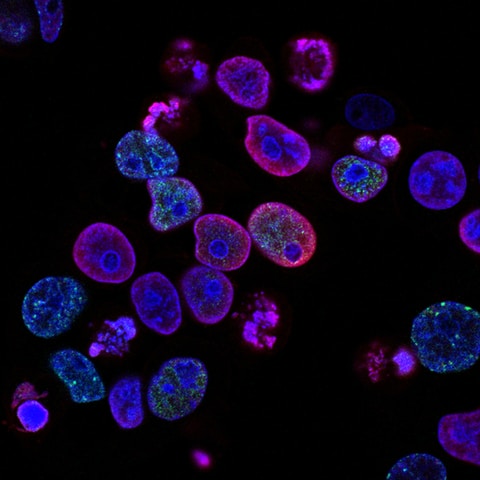

神経変性疾患の患者は酸化ストレスにより細胞内小器官ミトコンドリアの

活性が失速しています。

ミトコンドリアを活性化させるのは運動と食生活。

運動機能障害がある方は食生活への配慮が、より必要です。

またパーキンソン病(Parkinson’s disease)は細胞が自然死する病です。

ノーベル賞を受賞した大隅栄誉教授の研究で脚光を浴びた

オートファジー機能(autophagy)の崩壊が中高年のパーキンソン病、2型糖尿病や

様々な加齢疾患の原因と推察され、癌(がん)の発生にもリンクすると

考えられています。

2016年ノーベル生理学医学賞は大隅良典博士 パンのイーストを使い細胞のオートファジーを解明 老化と生活習慣病は細胞内異変の自動修復作用不全

2. パーキンソン病の根本的治療は開発中

治療はドーパミンを合成する医薬品の*レボドパによる対症療法が主となります。

ドーパミンを失う病状や体質が改善されるわけではありません。

この記事の主旨でありませんので解説は省きますが、メルク社のメネシットなどの

トップブランドは品薄状態が続く素晴らしい医薬品。

とはいえ、発症者が脳内黒質の減少、欠損を修復するまでの経路は様々。

副作用や、必要ドーパミン量を満たすのに難儀する患者がほとんどです。

*メネシット:ドーパミンなどの前駆体医薬品のブランド名。

L-3,4-ジヒドロキシフェニルアラニン(L-3,4-dihydroxyphenylalanine)

パーキンソン病(Parkinson’s disease)は現在の医学では確実性のある治療法が望めませんが、

完治の期待が持てるのは山中伸弥博士が試みているIPS幹細胞を送りこむ手法です

治験中の最新手法が成功することを祈るばかりですが

新しい手法ですから、安全性を確保するまでに時間がかかるうえに

保険適用とならねば、非常に高額な医療費となります。

医療新時代を開くナイアシン(NAD+ NMN)その2 「パーキンソン病の損傷した脳細胞回復にナイアシンが効果的」

3. パーキンソン病抑制と改善にレスベラトロールが機能する(イタリアからの発信)

ヨーロッパ三大ワイン王国のイタリアはブドウ・レスベラトロール研究でも

世界のトップクラス。

化学合成した高濃度レスベラトロールによって創薬を目指して失敗したアメリカとは

切り口が異なる天然の赤ブドウを使用した疫学的研究が主体ですが、

ここで概略を紹介するのは分子レベルの作用機序を解明した学術論文。

イタリア中部アドリア海側のバーリ大学、フォッジャ大学、ボノボ病院研究所の

研究者らは政府機関などの多くの研究者と共にミトコンドリアを活性化させる

ブドウ・レスベラトロールの研究と、その作用機序の共同研究をしています。

グループはミトコンドリアの活性化、制御に中心的役割を果たす、代謝調節遺伝子の

転写制御因子*PGC-1α受容体をターゲットとした研究で

米国やフランスの研究者が注目する大きな成果を挙げています。

ご紹介するチームの成果は

「Effect of Resveratrol on Mitochondrial Function:

Implications in Parkin-Associated Familiar Parkinson’s Disease」

パーキンソン病の原因がミトコンドリアの機能不全と酸化ストレスであることまでは

解明していますが、分子レベルでの解明がなされていないことへの挑戦で、

研究は2014年ごろから始まりました。

これまでの研究成果の概略を箇条書きすれば

(この論文は作用機序の専門語が多くて解りにくいのをお許しください)

「ミトコンドリア内で*PGC-1αがレスベラトロールにより活性化され、

*クエン酸産生、*基部酸素消費、ATP産生、乳酸の減少に作用したことを確認」

「レスベラトロールにより標的となったPGC-1αの遺伝子が*ATP活性化酵素、*サーチュイン1、

*リボ核酸発現を活発化させ、ミトコンドリアのエネルギー代謝、酸化制御機能を安定させる」

「*共起表現解糖の代謝から細胞呼吸. 好気的代謝にスウィッチするのを助ける」

「*LC3-independent pathwayの活性化を通じて細胞再生の流れを強化する」

「パーキンソン病の早期発症線維芽細胞治療にブドウ・レスベラトロールが効果的である」

(参照)

*PGC-1α(ペルオキシソーム増殖因子活性化レセプターγ共役因子):

Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-1α

PPAR(Peroxisome Proliferative-Activated Receptor)と同義で、第六項に

参考解説してあります。

ミトコンドリアの呼吸鎖に関わる遺伝子の栄養状態に応答した代謝調節に重要な

転写制御因子(transcriptional coactivator)

運動などにより骨格筋で発現誘導され,さまざまな標的遺伝子の転写を制御します.

*パーキン( Parkin)とは:

パーキンは遺伝子転写因子の*カッパB核因子(NF-kB)の信号伝達を通して、

細胞をストレスによる自然死から護り、生き残る力を与える役割を果たしますが

ストレスで傷を受けたミトコンドリアを細胞内の*オートファゴソーム(autophagosomes)から

整理するミトファジー(Mitophagy)といわれる作用に重要な役割を果たしています。

パーキンの変異遺伝子は家族に遺伝するパーキンソン病の遺伝子として知られており

若年で発症するパーキンソン病の主因といわれます。

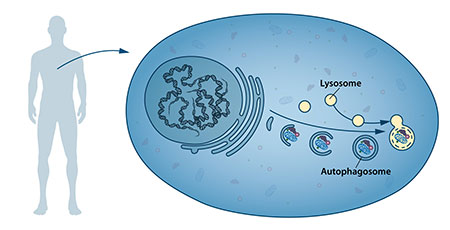

*オートファゴソーム(autophagosomes):

自己の細胞質成分を分解するオートファジー(autophagy)で形成される袋状の構造。

細胞小器官やたんぱく質などを囲い込んだ後、細胞内小器官のリソソームと融合することで

内容物を消化します

*NF-kB(カッパB核因子):

真核生物の細胞に含まれる遺伝子転写因子として知られ、

細胞の増殖、細胞の自然死(アポトーシス)、遺伝子転写など様々な現象に関わる物質です。

https://nogibota.com/archives/1907

*クエン酸産生作用:citrate synthase activities:

*基部酸素の消費:basal oxygen consumption

*ミトコンドリアでのATP産生:mitochondrial ATP production

*乳酸の減少作用:a decrease in lactate content

*ATP活性化酵素:AMP-activated protein kinase (AMPK)

*サーチュイン1(sirtuin 1 ):

医療新時代を開くナイアシン(NAD+ NMN)その1: ナイアシン(NAD+ NMN)がサーチュインとコラボレーション: 長寿と癌(がん)研究の新たな潮流

*リボ核酸発現:mRNA expression

*LC3 independent pathway:

自己消化することで栄養源を確保する基本的な「*オートファジー(autophagy)」とは

異なる、蛋白質結合細胞内小器官の代謝経路:

LC3(MAP1LC3:Microtubule-associated protein light chain 3)

(著者ら)

Antonio Gaballo:

Department of Basic Medical Sciences, Neurosciences

and Organs of Senses, University of Bari ‘A. Moro’, Bari, Italy.

Paola Tanzarella:

Institute of Nanoscience-NNL,

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Lecce, Italy.

Nazzareno Capitanio:

Department of Clinical and Experimental Medicine,

University of Foggia, Foggia, Italy.

Claudia Dell’aquila:

Institute of Biomembranes and Bioenergetics,

Consiglio Nazionale delle Ricerche, (CNR), Bari, Italy.

Michele De Mari:

Department of Neurology, ‘Bonomo’ Hospital, Andria (BA), Italy.

Consiglia Pacelli:

Department of Clinical Genetics, Erasmus MC,

Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam, The Netherlands.

4. パーキンソン病の進行を制御する野菜や果実の摂取

日本人の3-5倍の野菜と果物を常食するタイ人. 市場には赤、黑の小粒ぶどうがほとんど.小粒、濃色は効果が倍増します. 高価な日本産大粒ブドウはありませんが、そのほうが幸せ。

パーキンソン病など神経変性疾患に対応した食生活で推奨されるのは

野菜や果実の摂取です。

予防に優れているばかりか、ミトコンドリアの活性が失速している発症者の

進行を抑止します。

日本人の食生活に不足が顕著なのが野菜や果実です。

最も不足しているのが野菜や果実のポリフェノール類にも関わらず

日本の品種改良現場では渋味、苦味の基となるポリフェノール類が

除去対象となり急速に価値が失われています。

野菜や果実のポリフェノールには5,000を超える種類が分離されており

長寿や癌の発症予防に様々な有用機能を発揮します。

食生活が充実していれば様々な経路でミトコンドリアが活性化されますが

ミトコンドリアを直接的に活性化する食材は多くはありません。

天然の赤黑ブドウを食し、赤ワインを愛用することはパーキンソン病発症者に限らず

健康長寿を願う方の食生活における最善の対処法でしょう。

ポリフェノールのスチルベンやアントシアニンが優れた抗酸化性で

ミトコンドリアを活性化させます。

パーキンソン病を発症された方々が赤ワインポリフェノールのレスベを

愛用しているのは、20年も前からです。新しいことではありません。

ブドウレスベラトロールが防御する微生物感染症: 免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化

自己免疫力強化の最強対策は白血球などの免疫細胞内に存在する

カテリシジンの活性化。

5. お薦めは赤黑ブドウ、赤ワイン、ナスのクロロゲン酸

ディスカウントストア―ではワインも赤ブドウも安くなりました。

赤ワインはチリのカベルネソーヴィニヨンなら

500円以下で十分美味しいワインがあります。

赤黒ブドウの生食はワイン用ブドウのような小粒がベスト。

そろそろシーズンが終わりますが、今ならクリムゾン種(写真下)などがお薦め。

ディスカウントストアならば1キロが500円から800円くらいでしょう。

3倍体手法による種なしですから、一番有用な皮を食せます。

クリムゾン種

次に推奨できるのはジャガイモ、コーヒー豆、ナスに豊富なポリフェノールの

クロロゲン酸です。

ナスは晩春から夏のシーズンがチャンス。

旬を食することは栄養価からも重要なことです。

たくさん食べてください。

長寿社会の勝ち組になるには(その24): ナスの長寿ポリフェノールはアントシアニンとクロロゲン酸の相乗効果

6.(参考)ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPAR:PGC-1α)とは

Th2サイトカイン(インターロイキン)を活性化させるのが

ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体と呼ばれる

PPAR(Peroxisome Proliferative-Activated Receptor)。

PPARには幾つかの型がありますがPPAR-dは細胞の核受容体でサイトカイン を受容します。

PPARγは褐色脂肪や骨格筋などいくつかの組織で発現され、ミトコンドリアの

増殖、代謝を活性化しますが最近では転写を助ける物質(コアクチベーター‐)として

PPARγがPGC-1αとも呼ばれ重要研究の

ターゲットとなっています。

(peroxisome proliferator–activated receptor-γ:PPARGC1)

肥満と糖尿病はブドウ・レスベラトロールが予防する: PPAR、Th2インターロイキン、GLUTとは

7. エーティーピー(ATP)は生命維持のエネルギー源となる物質

生命を維持するエネルギー源となる物質がエーティーピー(ATP:adenosine triphosphate)

ATPとはDNA(遺伝子)の構成要素であるたんぱく質のアデノシン(adenosine)に

リン酸を二つ余計にとりつけたものでアデノシン三リン酸とも呼ばれます。

三栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂肪)を摂取した人体で消化吸収された分子は

三つの経路(解糖、クエン酸回路、電子伝達)を経てエネルギー源となる

ATP(アデノシン三リン酸)をつくります。

三つの経路は下記部分で反応されます。

a. 解糖:細胞質の液状の部分(細胞質基質、マトリックス)。

b. クエン酸回路(ATP回路):細胞内のミトコンドリアのマトリックス。

c. 電子伝達:ミトコンドリアの内膜。