下町の貝専門食堂では貝好きベトナム庶民がプチ贅沢(ホーチミン市3区)

1.伝統的郷土料理には披露したくないものもある

20年以上前の日本の話。

衰退が進む地方の町おこし相談で伝統的な郷土料理が話題となりました。

もっと広く宣伝すべきではないかとの問いに、年配の地元参加者が「郷土料理とはいっても古くから伝わる料理や食材の大半は貧しさ故のもの」「他人には知られたくないのです」との返事。

飽食の時代に育った若者には理解できないかもしれませんが「そのようなものか」と改めて認識した次第です。

経済的発展の遅れている旧仏領インドシナやタイの北部には、バンコク、クアラルンプール、シンガポールなどの都会では見ることが少なくなった農水産の食材(昆虫食、樹木菜など)がたくさんあります。

食材は美味しければ広く世界に普及していきますから、豊かになった都会人に切り捨てられたものが、いまだに存在するのは「好き好んで食べているわけではない」といえるでしょう。

仏領インドシナにはそんな感じの貝類が先進国でも好まれる貝類と、混在して売られているのが特徴です。(例外として薬用効果の期待や嗜好品として都会で小規模に売られている場合は除きます)

2.ベトナム庶民が楽しむ貝専門食堂と専門屋台

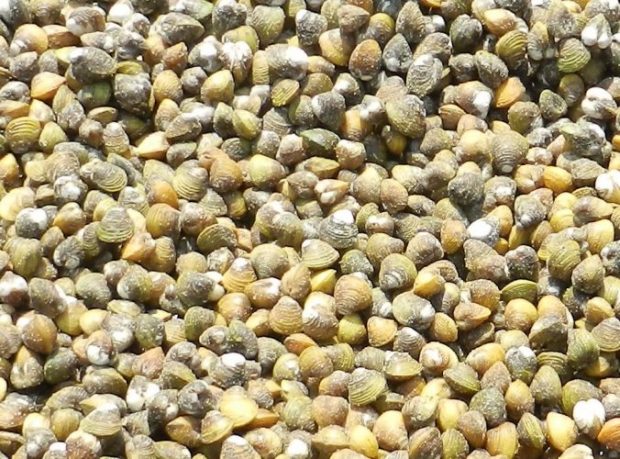

(写真上)

庶民の楽しみが詰まっている貝食専門食堂(居酒屋)(ホーチミン市3区下町地区)

近年は外国人観光客も訪ねるようになり各地域で増殖中。

専門貝食堂や屋台では一般には食べることが少なくなったマイナーな貝から、単価の高い貝が混在しています。

貝は生命力が強い生物ですが、やはりこのような食堂、屋台は衛生管理が不安。ホーチミン市には米国風ファーストフード店のようなモダンで小奇麗な店もありますが貝の収穫、流通は屋台と大差ありませんから、衛生上注意しなければならないのは同様です。

(参考)観光客向けに多数の貝を食べることができるブッフェスタイルのレストラン.(ホーチミン市1区)クーポンを使用するとソフトドリンク付きで16万から20万ドン(約800円から1,000円)くらい。オープンキッチンではありませんから鮮度の吟味はできません。

貝はやはり居酒屋やバーベキューで素材を吟味し、お酒の肴とするのが似合います。

貝は新鮮ても感染症、寄生虫は増殖しますから外国人は十分な加熱をする調理法を選ぶ必要があるでしょう。(貝の加熱しすぎは美味しくありませんが)子供を除いて英語を無視している国ですから食堂や屋台ではベトナム語が必要。ベトナム語で?cは巻貝で二枚貝はSò。加熱方法は書いて指示するのが良いでしょう.

焼く (ヌン:N??ng)、蒸す( ハップ:H?p)、炒める(サオ:Xào)、煮る、茹でる(ルオック:Lu?c)(コー: Kho)、揚げる(チエン:Chiên)で通じます。

貝はニンニク(t?i )、燻製(黒)ニンニク(t?i ?en)で炒める調理(Xào t?i )が、最も一般的だが、レモングラス(S?、X?)、タマリンド(me)で炒めたり、蒸す調理もポピュラー。

(写真上)貝類専門の屋台.食堂よりさらに簡単な調理だけ.多くは蟹(カニの足、鋏)を置いています

3.大衆貝専門食堂や屋台で売られる貝類

(写真上左)

タイ国で重要水産物になっている巻貝のゾウゲバイ(Babylonia areolata)

ベトナムではオックフーン(?c h??ng).非常にポピュラーな一品.

(写真上右)

ドッグコンク(dog conch:Laevistrombus canarium)とジャンボタニシ

ドッグコンクはシンガポールでゴンゴン(gong gong)またはgong gong siput と呼ばれ様々な調理がされているので多くの方が食経験していると思います。

ゴンゴンはマレー語で犬の吠える擬音を、シプーはカタツムリ(snail)を意味します。

近似種にimbricaria punctataがあります。いずれにせよ可食部分が小さいのでお酒のつまみ。

(写真上左)ナガザル(Vasticardium enode).

ザルガイ(Sò huy?t:Vasticardium burchardi)と同じでも良いと思うほど味は変わらない

サルボウ(Sò lông :Anadara subcrenata)も普通に販売されているが食感は似ている.

(写真上右)牡蠣(かき):マガキです

(写真上左)フトヘナタリ(Cerithidea rhizophorarum A..Adams)ウミニナの一種.キバウミニナ科

汽水域に生息。殻頂が欠けているのが特徴(食べやすいように欠いたわけではありません)。

近似種はオオヘタナリ(Cerithidea obtusa).ベトナムではオックレン(?c len)とよばれポピュラー。

(写真上右)ワダチウラシマ(ウラシマガイ:Semicassis bisulcata)

欧米人のキャップに見えますが、なぜかJapanese Bonnetとの愛称

(写真上左)イシガイ(Unio douglasiae nipponensis)(写真上右)テングニシ近似類

大型の食用貝は比較的高価ですが美味しい

(写真上左)通称ジャンボタニシ

(スクミリンゴガイ:Pomacea canaliculata)

スクミリンゴ科リンゴ貝属スクミリンゴ貝

4.大衆市場で売られている貝類

上の貝料理屋、屋台に置かれていなかった貝ですが貝料理屋でポピュラーな貝です。

(写真上左)イタヤガイ(Sò ?i?p」:Patinopecten albicans).イタヤガイ科

(写真上右)エガイ (Barbatia :Abarbaitia lima)

舟に形が似ていることから欧米人が名付けたフネガイ科 の食用貝

海産ですが汽水、淡水にも生息できるそうです。

(写真上左)正体不明な真黒の巻貝.(写真上右)カワニナ類

(写真上)リシケタイラギ(Sò mai:Atrina lischkeana)通称ズベ

日本では有明海が特産地(ニャチャン:ベトナム)

(写真上)美味しく、安価なハイガイ(Tegillarca granosa )はどこでも最もポピュラー

サルボウとほぼ同じですが日本人向けに赤貝と訳す人もいます

(写真下)市場ではいくつかの種類(大小を含む)に分けていますが赤貝様の味に大差はありません.(プノンペン)

(写真上左)ナミガイ.(通称シロミルガイ:Panopea japonica).近似種がいくつかあります.

(写真上右)テングガイ(Chicoreus ramosus)類ほか

5.味付けシジミ(Corbicula)がリヤカーで運ばれ売られている

リヤカーで運ばれるシジミ貝.ニンニク、トウガラシで和えた味付けシジミとなっています.(プノンペン)

シジミは色や形で分類するのが難しいほど交雑や多様化するようです。

学名もいくつかあるようですが、東南アジアのシジミはCorbicula fluminea、Corbicula productaなどの学名が付けられ、和名では日本のヤマトシジミ(Corbicula japonica)と分けてカネツケシジミと呼ぶ人もいるようです。

研究者のように品種同定にこだわっても供給者は一方的にシジミとして売りますから無意味。

シジミは貧しいから食べ続けているわけでない貝の代表。スープだけでなく「酒漬け」「混ぜご飯」もあります。欧米人はあまり食べませんが貝王国の日本人は大好き。

(写真上)天日干ししながら売られるシジミ.(プノンペン)

下段は成長したタイワンシジミ(Corbicula fluminea:Asian clam)のアップ.(ホーチミン市)

(写真上左)何人もの人が小規模に収穫したシジミのようで、いろいろと大きさ、色形が異なるシジミが集められています。個々の味は大差ありません。(ホーチミン市)

(写真上右:参考写真)日本に輸入されたロシア産の大型シジミ.この量で約300円。最近数年は中国、韓国産に代わって急増。

ヤマトシジミ(Corbicula japonica)と外見は変わりません。

詐称、偽装が話題となる前は国産として売られていたかもしれません.

いずれにせよ欧米人には中国、韓国、日本、ロシア太平洋岸のシジミがAsian clamとして、同種と捉えられています。

このロシアシジミの身肉は十分でしたが宍道湖産、十三湖産などに較べ香りが非常に薄い感じで美味とはいえません。食材は生産地で食味が異なりますから、同種でもロシアには美味しいシジミの生息地があるとは思います.

(生鮮食材研究家:しらす・さぶろう)